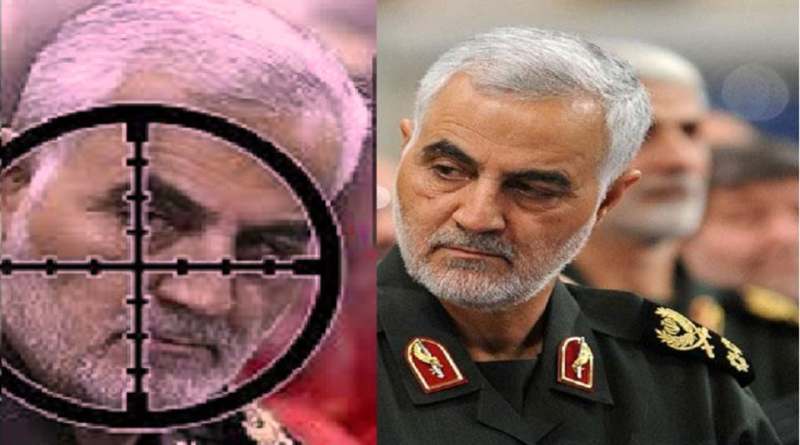

Le reazioni dei governi e delle classi politiche europee al raid con cui gli Stati Uniti su ordine del presidente Donald Trump hanno eliminato in Iraq Quassem Soleimani – uomo forte del regime integralista iraniano – confermano, se ve ne fosse ancora bisogno, la percezione che il vecchio continente rappresenti oggi, nel suo complesso, il ventre molle dello scenario mondiale: confuso, pavido, incapace di identificare non soltanto i propri interessi ma in primo luogo – ciò che è più grave – i princìpi sui quali si reggono le società che lo compongono.

Come accade ormai abitualmente a partire dal dopo-11 settembre, ad ogni atto di forza statunitense nello scenario mediorientale le prese di posizione in proposito oscillano per lo più tra silenzi, debole solidarietà, imbarazzo e ostentate prese di distanza, fondate sull’idea che ogni azione militare americana in quello scacchiere (anche l’uccisione mirata di Soleimani, che è la risposta misurata a precedenti innumerevoli aggressioni e provocazioni da parte iraniana) si configuri come una forzatura pericolosa, possa provocare una escalation di violenza, metta in pericolo sicurezza ed interessi europei. Obiezioni significativamente rivolte soltanto agli Usa, e non ad altri attori presenti in quell’area, dai connotati oggettivamente molto meno rassicuranti dei loro.

Proprio qui sta il punto centrale: in questa come in altre precedenti crisi geopolitiche la rappresentazione prevalente tra governanti, politici e media dei maggiori paesi Ue sembra essere quella in base alla quale si giudicano gli Stati Uniti e le loro controparti – un tempo Saddam Hussein o al Qaeda, poi Assad, ciclicamente l’Iran – quasi come se potessero essere messi sullo stesso piano, se non vi fosse una differenza sostanziale, irriducibile, tra essi, riconducibile in ultima analisi allo strutturale legame storico ed etico-politico esistente tra le due sponde dell’Atlantico, ai princìpi e fini comuni che a partire dal secondo dopoguerra accomunano la democrazia nordamericana e quelle europee.

Fatte salve ovvie e comprensibili preoccupazioni per le possibili ripercussioni di scenari di guerra sul continente, il problema fondamentale delle classi dirigenti europee rispetto ai conflitti mediorientali – e all’interno di essi rispetto alla questione iraniana – consiste insomma proprio nell’apparente, diffusa incapacità di scorgere, al di là dell’interesse particolare e momentaneo, la persistenza storica e la centralità di una faglia politico-culturale di fondo: quella tra Occidente ebraico-cristiano, euro-americano, e mondo islamico.

Solo all’interno di questa faglia, e delle scelte di campo che essa comporta, trovano senso, collocazione e prospettiva le democrazie liberali europee, ancora oggi come 75 anni fa. Se quelle classi dirigenti avessero piena e costante coscienza della più profonda identità di queste ultime, e dunque del raccordo transatlantico necessario alla loro sopravvivenza e al loro sviluppo, non potrebbero che essere confortate oggi – come all’epoca della guerra fredda – dall’impegno statunitense nell’area, e anche dalla capacità di deterrenza che consente agli americani (in forme e con un’efficacia che agli europei sarebbero impossibili) di tenere a bada le forze più aggressive e radicalmente antioccidentali emergenti dall’islam, tra cui quella del regime iraniano nno è certo la meno pericolosa.

E quelle classi dirigenti auspicherebbero quindi in ogni modo, per quanto possibile, la sconfitta definitiva di una dittatura – come quella teocratica degli ayatollah – rovinosa per il proprio popolo, per tutta la regione, e fonte costante di pericoli per tutti i paesi liberaldemocratici.

La politica ambigua ed arrendevole dell’Ue nei confronti dei soggetti mediorientali più violenti ed oscurantisti, e per converso la sua linea costantemente conflittuale nei confronti di ogni forma di interventismo statunitense, è allora il frutto innanzitutto di un logorio dell’identificazione con la più autentica tradizione della civiltà europea, con la sua evoluzione, con il suo significato essenziale. Ne deriva un antiamericanismo radicato, le cui origini sono ben precedenti gli ultimi decenni, e risalgono almeno alla grande crisi delle società continentali di fine Ottocento/inizio Novecento, per poi trovare vari sviluppi nel corso del ventesimo secolo.

Le radici di questo sentimento sono molteplici, e si intrecciano tra loro, inquinando tuttora con la loro linfa avvelenata la cultura politica diffusa: diffidenza aristocratica verso una società senza ranghi prestabiliti fondata sulla competizione; paura e rifiuto dell’industrializzazione e della conseguente evoluzione da un assetto corporativo della società all’individualismo; odio antiborghese e antiliberale messo in circolo dalle ideologie (socialismo, nazionalismi, fascismo, nazismo); frustrazione per l’implosione e umiliazione del vecchio continente nella seconda guerra mondiale di fronte alla due superpotenze vincitrici.

L’integrazione occidentale del secondo dopoguerra non ha dunque eliminato dal cuore dei popoli europei scorie tossiche, in virtù delle quali gli Stati Uniti hanno continuato ad essere percepiti e rappresentati come potenza rozza, “bottegaia” imperialista, arrogante, prepotente, guerrafondaia: scorie che poi hanno liberato tutta la loro “radioattività” dopo la fine della guerra fredda, inducendo molti settori delle classi dirigenti a pensare che la fine del conflitto tra Occidente e comunismo sovietico significasse anche la fine dei vincoli interni alla civiltà occidentale, e implicasse un “liberi tutti”, con il ritorno ad una limitata visuale di interesse nazionale, o al più a quella di una Europa come forza autonoma, sospesa tra Atlantico, Urali, Asia, Medio Oriente e ipoteticamente in equivalenti rapporti con le potenze di ogni regione.

La persistenza delle stesse scorie ha favorito in settori ancora consistenti delle società continentali e dei loro ceti dominanti la persistenza e un’ulteriore mutazione genetica dell’antisemitismo, che di quella frustrazione della modernità era uno tra i frutti più velenosi: antisemitismo che si è ripresentato, a partire dalla nascita di Israele e della questione mediorientale, come “antisionismo”.

E, corrispondentemente, hanno favorito la reviviscenza di un’istintiva solidarietà con la civiltà islamica: in contrapposizione agli ebrei israeliani e agli Stati Uniti, ma anche come nostalgia di stagioni imperiali ormai irrimediabilmente finite, trasfigurata nella forma di un sostegno alla liberazione dei popoli “oppressi”, all’interno del grande mito terzomondista.

Se poi dallo scenario europeo ci concentriamo su quello italiano, valutando le reazioni politiche al raid statunitense in cui è stato ucciso Soleimani, il quadro della percezione identitaria in rapporto ai vincoli occidentali transatlantici è ancora più preoccupante, per non dire sconfortante.

Dalle dichiarazioni dei politici, e ancor più dai commenti venuti alla luce sui social media, in questa circostanza si desume chiaramente il fatto che almeno in tre grandi aree politiche e politico-culturali presenti nel nostro paese la coscienza dell’appartenenza alla civiltà occidentale e della necessaria solidarietà con l’alleato nordamericano è completamente assente o molto esangue, e viceversa è ancora forte – talvolta addirittura prevalente – una fangosa congiunzione di antiamericanismo, filo-islamismo e antisemitismo: nella sinistra progressista come eredità della tradizione marxista di osservanza sovietica; nel mondo cattolico come continuazione di una interpretazione antiliberale e corporativista della dottrina sociale, così come di una tradizione ostinatamente antigiudaica; e nella destra sovranista, come “eterno ritorno dell’identico” alla retorica fascista che dipingeva l’America come civiltà decadente, l’Italia come nuova Roma destinata a capeggiare i popoli mediterranei/africani/mediorientali, e ovviamente – nella sua tarda versione razzista – gli ebrei come nemici del patrimonio spirituale italiano ed europeo.

A questi tre ambiti si aggiunge quello, più recente, del bacino di opinione facente capo al Movimento 5 Stelle, che delle tre forme di antiamericanismo/antioccidentalismo ora citate rappresenta per molti versi una sintesi ed una metastasi, con punte estremiste prive financo delle inibizioni che spingono in altre aree politiche quanto meno a mascherare certi sentimenti “ancestrali”.

E così – a parte l’eccezione meritoria delle dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini, in questo caso pienamente sintonizzato su una linea stratetigca che individua la necessità primaria di difendere i nostri interessi e princìpi comuni innanzitutto serrando le fila dello schieramento occidentale – abbiamo assistito in questi giorni alla parata dei distinguo, dell’ipocrisia, del cerchiobottismo, o addirittura in molti casi (a sinistra come a destra quasi in egual misura) ad una incredibile raffigurazione dell’aguzzino iraniano come eroe, del regime integralista di Khamenei come vittima innocente e di Trump come carnefice, o quanto meno apprendista stregone, pericoloso avventurista e seminatore di guerra: con toni che non si ricordavano dai tempi delle campagne “pacifiste” orchestrate in Italia dagli adepti del comunismo moscovita negli anni Cinquanta.

Il raid deciso dal presidente degli States e il radicalizzarsi della tensione irano-americana, insomma, come una cartina di tornasole hanno reso nitidamente visibile nel nostro paese un diffuso clima di scollamento ed alienazione rispetto alle radici autentiche dei nostri – spesso tanto decantati a sproposito – princìpi costituzionali. Uno scollamento che potrebbe dare luogo a fenomeni ancora più virulenti nel caso – non improbabile – di un permanere ed approfondirsi del conflitto, o del sorgere di crisi analoghe in futuro, e che fa sorgere inquietanti interrogativi sulle capacità di tenuta della democrazia italiana.

Loccidentale.it

Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini

Articolo pubblicato il 06/01/2020