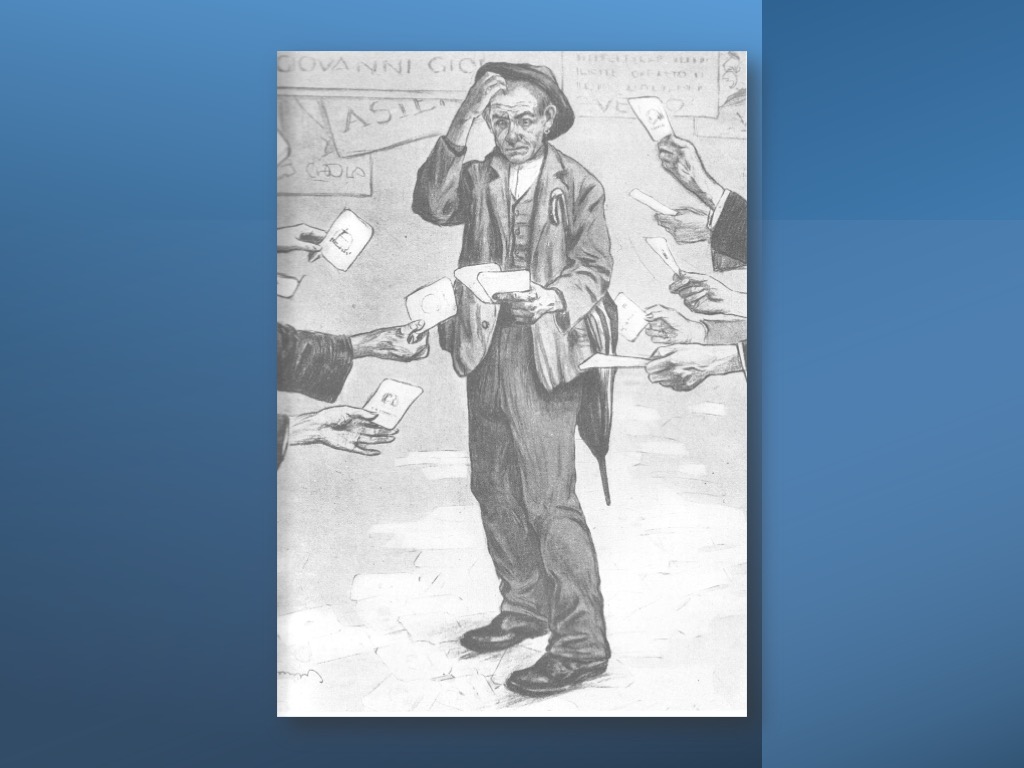

L’analfabeta alle urne (1913)

L’analfabeta alle urne (1913)

Dovere civico ed esercizio di sovranità (di Aldo A. Mola)

Che fare in una bella domenica di sole? Anzitutto andare a votare. Più luce per l’Italia. Votare, dunque, sia per i consigli comunali, sia per rispondere “sì” o “no” ai quesiti referendari per l’abrogazione (= cancellazione) di norme vigenti in materia di “giustizia”, a cospetto dell’inerzia del Parlamento.

Esercitare la quota di sovranità

Perché votare? Non è una perdita di tempo? La prima ragione per andare alle urne è semplice. Riguarda l’esercizio del diritto di voto, che in sé e per sé è tra le principali prerogative del cittadino. Riguarda il rapporto tra la Persona e lo Stato in tutte le sue articolazioni: dalle Camere e dai consigli regionali (i cui componenti eleggono il Capo dello Stato) ai sindaci e ai consigli comunali, sopravvissuti allo scippo dell’elezione diretta dei consigli provinciali e dei loro presidenti (uno tra gli esperimenti più riusciti di “elezione diretta”, presto stolidamente cancellata). Votare significa esercitare il potere riconosciuto al cittadino dal secondo comma dell’articolo 1 della Carta repubblicana: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e dei limiti della Costituzione”. La forma principale di espressione della sovranità non sta nei mugugni, nei cortei, nel “tutti in piazza”, nelle proteste e via degenerando ma, appunto, nel voto. Esso offre al cittadino l’occasione di esercitare la quota di sovranità di cui è titolare, sulla scia e a dilatazione del principio “una testa, un voto” invocato dall’abate Emmanuel-Joseph Siéyès (1748-1836) nell’aurora della Rivoluzione francese.

Al riguardo l’articolo 48 della Carta è di chiarezza esemplare: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. La “persona” dell’elettore è indicata dalla somma, necessaria e sufficiente, della carta di identità e del certificato elettorale. Il suo possesso nelle mani dell’elettore attesta che non sussistono gli impedimenti previsti dalla Costituzione e dalle norme conseguenti per esercitare nei modi di legge la quota di sovranità di cui il cittadino è depositario: “incapacità civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile, o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.

La “bozza” (o “progetto”) di Costituzione elaborata nel 1946-1947 dalla Commissione dei Settantacinque presieduta da Bartolomeo (Meuccio) Ruini, rappresentante di spicco del Partito democratico del lavoro, aveva scritto all’art. 45: “Sono elettori tutti i cittadini di ambo i sessi (…). Non può essere stabilita nessuna eccezione al diritto di voto se non per incapacità civile o in conseguenza di sentenza penale”. L’articolo venne discusso dall’Assemblea nelle sedute del 21 e 22 maggio 1947. Esso non prevedeva l’estensione del diritto di voto attivo e passivo dei cittadini italiani emigrati e residenti fuori del territorio nazionale. Il costituzionalista Costantino Mortati e la pugnace Angelina Merlin (relatrice per la Commissione dei Settantacinque) concorsero a limare più nettamente il testo, armonizzandolo con il diritto di partecipare al referendum: dalla platea più ampia possibile, cioè quella degli aventi diritto a eleggere la Camera dei deputati, formata da quanti avessero la maggiore età in armonia con il codice civile che fissava al compimento dei 21 anni la pienezza della capacità giuridica dell’individuo.

La saggezza dei Costituenti va ricordata agli arruffapopoli che propongono di conferire il diritto di voto ai sedicenni. Sarebbe infatti paradossale attribuire l’esercizio della sovranità politica e chi non è pienamente capace. Socrate, Platone, Aristotele e via continuando sino a Cicerone, Seneca, Tommaso d’Aquino… hanno insegnato che lo Stato non è un giocattolo. Richiede preparazione, competenza, senso della responsabilità civica. Antonio Giolitti, all’epoca deputato del Partito comunista d’Italia, propose di rinviare la determinazione dell’età alla legge elettorale. Per fortuna non ebbe successo: le leggi elettorali troppo spesso hanno risposto e rispondono non agli interessi generali dei cittadini, dello Stato, ma a quelli di maggioranze volubili.

I requisiti del voto, dovere civico, “libero e segreto”

L’art. 48 della Costituzione enuncia con chiarezza i requisiti del voto. Esso è “personale ed eguale, libero e segreto”: formula identica a quella del progetto elaborato dai Settantacinque. L’on. Francesco Colitto propose l’eliminazione di “libero” nel timore che questo aggettivo sottintendesse la libertà di non votare, in contrasto con quanto subito dopo enunciato dall’art. 46 e dal testo definitivo: l’esercizio del voto è “dovere civico”. Colitto ritirò l’emendamento sospensivo dinanzi all’argomentazione di Merlin, secondo la quale per voto libero si intende “libertà oggettiva dell’esercizio del diritto di voto a vantaggio dell’elettore, per modo che gli organi dello Stato siano impegnati ad assicurare questa libertà”: un fraseggio un po’ arzigogolato per enunciare un concetto semplice. Il voto è “libero” se al momento di accedere al seggio, di appartarsi nella cabina elettorale e di esprimere la sua scelta nei modi di legge l’elettore non è sotto sorveglianza, non subisce condizionamenti diretti di terzi, come accade nelle “democrature” e, peggio, nei regimi di partito unico. Non rischia manganellate né rappresaglie e vota senza che nessuno possa controllarlo direttamente o indirettamente: un rovello che ha accompagnato la storia elettorale d’Italia dal 1848/1861 in poi, come documenta il denso volume “1919-2019. Riforme elettorali e rivolgimenti politici in Italia”, curato da Maria Ludovica Mutterle e da Gianpaolo Romanato per la Casa Museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesine.

Con ogni evidenza né il Costituente né altri poteva né può entrare nel merito della formazione della decisione dell’elettore, che matura secondo gli imperscrutabili “percorsi” personali, nell’ambito di influenze disparate e nel confronto del cittadino con le innumerevoli opinioni altrui, organizzate o meno in partiti, movimenti, correnti di pensiero politico, religioso, culturale, sociale, l’immenso magma insomma nel quale ciascuno è immerso o dal quale, se vuole e può, cerca di astrarsi pensando di testa propria. Va notato, di passaggio, che oggi tira un vento impetuoso di “pensiero unico” e il dubbio (legittimo e doveroso) viene liquidato come “sabotaggio”, diserzione, se non addirittura connivenza col “nemico”, quasi il Parlamento (unico titolato a farlo) avesse deliberato la dichiarazione di guerra contro qualche Stato.

Diritto di voto ai “dissenzienti”?

Va osservato che tra gli impedimenti all’esercizio del diritto di voto il Costituente non inserì alcun riferimento a possibili indagini o accertamenti di merito sulle opinioni politiche, ideologiche, religiose o “culturali” dell’elettore. Quasi un anno dopo il referendum sulla forma dello Stato che contò 10.700.000 preferenze per la monarchia, l’esercizio del diritto di voto non venne subordinato alla dichiarazione di fedeltà dell’elettore alla Repubblica o alla “virtù repubblicana” recentemente evocata (anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi) quale fondamento dello Stato e legittimazione dei rapporti politici enunciati dal Titolo V della Costituzione. Parimenti va constatato che non venne affacciata alcuna subordinazione dell’esercizio del voto alla pubblica dichiarazione di pentimento da parte di quanti avevano servito “regimi” precedenti. Il Costituente si limitò a vietare “la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista”, come enunciato dalla XII disposizione transitoria e finale della Carta, già I Disposizione del Progetto dei Settantacinque. L’Assemblea Costituente aggiunse: «In deroga all’articolo 48 sono stabilite con legge per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.» L’esame e l’approvazione di tale norma (sedute del 29 ottobre e 5 dicembre) furono sbrigativi, senza alcuna opposizione. Vennero elusi gli interrogativi che a distanza di decenni lo storico non può non porsi. Tra i molti ne richiamiamo un paio. Anzitutto per “disciolto partito fascista” il Costituente intese il Partito nazionale fascista (PNF) fondato a Roma nel congresso d’inizio novembre 1921, nel quale confluirono i nazionalisti nel febbraio 1923 e che modificò il proprio statuto una decina di volte sino al 1938 o il Partito fascista repubblicano (PFR) abbozzato dal “manifesto di Verona” (14 novembre 1943) in piena Repubblica sociale italiana? Tra i due “fascismi” vi è una cesura non solo cronologica ma di identità. Mentre il PNF non prese mai posizione sulla forma dello Stato, il nuovo Partito fascista fu repubblicano, tutt’altra cosa dunque. Lo stesso vale per la questione delicatissima degli ebrei cittadini italiani. Lo statuto del PNF non ne fece cenno alcuno, neppure dopo la pubblicazione delle leggi razziali. Invece l’articolo 7 della Carta di Verona qualificò “stranieri” i cittadini italiani “appartenenti alla razza ebraica” e li classificò “nemici durante la guerra”. Un obbrobrio. Prima o poi, almeno gli studiosi di storia (che, spesso assai male concorrono a formare il brodo di coltura dell’opinione pubblica) dovranno convenire che due anni di propaganda antimonarchica e in specie contro Casa Savoia (Vittorio Emanuele III, bollato come “Re fuggiasco”, e il principe ereditario Umberto, di cui i “repubblichini” dissero, cantarono e scrissero quel che faceva loro comodo) furono determinanti per la vittoria della repubblica nel referendum del 2-3 giugno 1946.

L’altro interrogativo eluso dai Costituenti fu che cosa debba intendersi per “capi responsabili del regime fascista” sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello storico e/o “morale”. Settantacinque anni dopo se ne può parlare senza alzare la voce e senza suscitare moti di scontata “indignazione”. Nel 1922 presidente della Camera dei deputati era Enrico De Nicola, che nulla fece per ostacolare l’avvento del governo di Mussolini, sostenuto da lui come da Vittorio Emanuele Orlando e da altri prominenti liberali, popolari (come il democristiano Alcide De Gasperi), demosociali e democratici, a tacere di poteri finanziari, industriali, della Chiesa cattolica (che si trovò a scegliere tra fascisti e bolscevichi?) e di altre comunità religiose e/o iniziatiche.

I Costituenti (non tutti, ben inteso: l’Assemblea non votò mai all’unanimità) dettero l’assoluzione plenaria ai partiti che nel 1921-1924 avevano spianato la strada al regime di partito unico, cioè a se stessi o ai loro “padri”.

Il voto: non “obbligo” né “diritto” ma “dovere civico”

Poi affrontarono il nodo più aggrovigliato: il voto (“libero e segreto”) è anche “obbligatorio”? Secondo la “bozza Ruini” esso doveva essere “dovere civico e morale”. Contro la “moralità” di un dovere civico si pronunciarono il ventottenne Giulio Andreotti e Fiorentino Sullo, contrari a evocare la “sfera interiore” nel rapporto tra il cittadino e lo Stato, fondato sulle leggi e sul loro rispetto da parte dell’uno quanto dell’altro. L’evocazione di termini esornativi indebiti fu osteggiata anche a proposito del “dovere di difendere la Patria”. I Costituenti lo dichiararono “sacro”, ma tre deputati democristiani (Giulio Pastore, Aldo Moro e Benigno Zaccagnini) si astennero, ritenendolo sic et simpliciter “dovuto” (con eventuali riserve di coscienza per gli atti conseguenti). Anche l’attributo “civico” fu oggetto di discussione animata. Alcuni proposero di costituirlo con “politico”.

La definizione dell’esercizio del voto come “dovere” comportava l’irrogazione di una sanzione per gli inadempienti. Al di là di quanto venne detto in Aula aleggiava una perplessità di fondo: si poteva pretendere che alle urne andassero i milioni di elettori che si erano pronunciati per la forma monarchica dello Stato? La Repubblica aveva pieno motivo di esigere che i dipendenti pubblici (militari, magistrati, docenti impiegati...) le giurassero fedeltà. Lo aveva avuto chiaro Umberto II quando, alla partenza dall’Italia per l’estero, sciolse dal giuramento di fedeltà alla Corona quanti lo avevano pronunciato. Ma chi pubblico dipendente non era e gli stessi dipendenti pubblici nelle ore libere dal “servizio” non potevano essere obbligati a sentirsi repubblicani. Servivano lo Stato con dignità e onore ma anche con legittime riserve mentali, perché nessuna forma di Stato è eterna. L’obbligo di votare costituiva dunque un’invasione nella libertà del cittadino. Il Costituente concluse che “dovere civico” non era, come non è, sinonimo di “dovere giuridico”. Non per caso col passare degli anni decadde anche l’uso di etichettare il cittadino con lo stigma “non ha votato”, tanto più a fronte della grande migrazione postbellica di quanti andarono in cerca di lavoro verso l’estero o da un capo all’altro dell’Italia. Il varo di misure a favore di quanti dovessero raggiungere la città di residenza per esercitare il “dovere civico” finirono per appassire e si limitarono all’uso dei “mezzi pubblici” mentre tra le libertà personali gli italiani scoprivano l’automobile.

Dunque è importante votare, anche per quanti vorrebbero farlo ma non possono per impedimenti oggettivi. Sia perché così stabilisce la Costituzione, sia, e soprattutto, perché chi, per accidia o ostentata indifferenza verso la “cosa pubblica”, non vota si priva a priori del diritto di deplorare l’esito delle votazioni. Si obietterà che le candidature al rinnovo dei consigli comunali in troppi casi vedono in campo ventagli di liste dai nomi strampalati, fantasiosi, elusivi e fonte di disorientamento se non di disgusto. Al riguardo va detto che la Costituzione non prescrive di votare per questa o quella lista, per l’uno o l’altro candidato, ma di esercitare il “dovere civico” di pronunciarsi. L’accesso al seggio e alla cabina elettorale mette il cittadino in condizione di dire comunque e sempre la propria: sia ripiegando la scheda senza esprimere preferenze, sia scrivendovi quel che meglio gli pare. Concorrerà così a formare il crescente numero di schede “bianche” o “nulle”. Nel frattempo, però, quel cittadino si fa contare e quindi conta, manda un messaggio, incide. Dinnanzi all’astensione dal voto chi ambisce a governare “a mani basse” se le frega dalla gioia. Meno votanti, meno controllo. I delusi di là, i faccendieri di qua, più liberi di spadroneggiare. Chi si prefigge di “governare” senza tanti intralci ha motivo di preoccuparsi del contrario: se tanti cittadini si recano alla cabina elettorale per esprimere in forma pacata il loro fermo dissenso, sia pure consegnando bianca o annullata la scheda, la loro opinione pesa il doppio.

I Referendum: presidio di libertà

Non è questa la sede per auspicare la ormai non rinviabile razionalizzazione delle amministrazioni locali con la drastica riduzione dei microcomuni, ove le elezioni si riducono spesso a mera farsa. Quanto ai referendum sulla giustizia non vi sono molte parole da spendere per raccomandare ai cittadini di affluire ai seggi per approvare o respingere l’abrogazione delle norme messe “sotto accusa” dai fautori della consultazione. Ne bastano un paio. Anzitutto l’infinita serie di ostacoli frapposti alla promozione di questo specifico referendum. Vuol dire che “disturba”. La conferma è venuta dal compatto silenzio tenuto da canali della RAI nei confronti della consultazione e dal fatto che i quotidiani più diffusi anche in questi giorni hanno ignorato l’appuntamento elettorale. Un pessimo precedente per quando, (meglio prima che poi) il Parlamento verrà sciolto e andrà rinnovato (con esiti sui quali nessuno è pronto a scommettere). Il milanese “Istituto di studi politici Giorgio Galli” ora presieduto da Daniele Comero avvertì per tempo l’urgenza di richiamare l’attenzione sull’istituto del Referendum quale presidio di libertà e di iniziativa del cittadino al di là e al di fuori dei “partiti”. Altrettanto ha fatto l’eccellente serie di ricostruzioni storiche dei referendum curata da Alessandro Bucossi per la RAI. Ma, diciamolo, sono gocce nel mare dell’“indifferenza organizzata”.

Che fare dunque? Andare a votare nella malinconica previsione che la consultazione non raggiunga il quorum? E chi lo stabilisce? Chi rinuncia o chi decide di andare a seggi? Allora, quindi, votare? Sì. E votare “sì”.

Aldo A. Mola

Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini

Articolo pubblicato il 11/06/2022